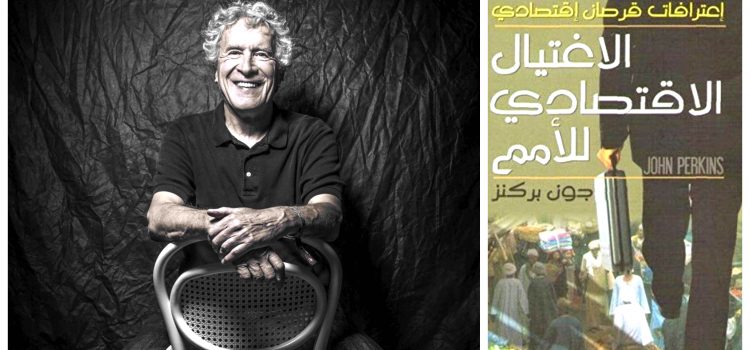

يعد الكتاب الذي بين أيدينا ،كتاب ” الاغتيال الاقتصادي للأمم، اعترافات قرصان اقتصاد “، من الكتب الصادمة، الذي تنشره “صحيفة المراسل” في حلقات متسلسلة لأهميته، حيث يكشف لنا ” جون بركنز ” كاتب الكتاب من خلال سرده لمذكراته كقرصان اقتصاد دولي، حقيقة وظيفته التي تعد من أخطر واندر الوظائف في العالم، وكيف يقومون بتوريط الدول النامية بالديون العالية المستندة إلى تقديرات اقتصادية من قبل هؤلاء القراصنة مبالغ فيها، وذلك بغرض نهب وتدمير اقتصاد هذه الدول، بهدف الحاقها بالسياسة الأمريكية وجعلها تابعة لها وغير قادرة على الإفلات منها.

يعرف ” بريكنز ” في مقدمة كتابة قراصنة الاقتصاد Economic Hit Men أو اختصاراً بـ EHM الذي هو واحد منهم بأنهم خبراء محترفون ذو أجور مرتفعة، مهمتهم سلب ملايين الدولارات بالغش والخداع من دول عديدة في جميع انحاء العالم، يحولون الأموال من البنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية (USAID) وغيرها من هيئات المساعدة الدولية، ليصبوه في خزائن الشركات الكبرى وجيوب حفنة من العائلات الثرية التي تسيطر على الموارد الطبيعية للكرة الأرضية. مستخدمين في ذلك وسائل اصطناع التقارير المالية، وتزوير الانتخابات، والرشوة، والابتزاز، والجنس، والقتل. يلعبون لعبة قديمة قدم عهد الإمبراطوريات، لكنها تأخذ أبعاداً جديده ومخيفة في هذا الزمن ،، زمن العولمة.

قسم ” جون بركنز ” كتاب إلى أربعة أجزاء تحتوى على خمسة وثلاثون فصلاً إضافة إلى مقدمة الكتاب وتصدير وخاتمته.

يسوع.. رؤية مختلفة

ظلت ذكرى ذلك الدالانج لا تفارق مخيلتي، وكذلك كلمات طالبة اللغة الانجليزية الجملية. قذفتني تلك الليلة في باندونج إلى مستوى جديد من التفكير والشعور. بينما لم أتجاهل تماما تلميحاتهم لما نفعله في إندونيسيا، إلا أن ردود أفعالي باتت محكومة بمشاعري، وكنت عادة قادراً على تهدئة مشاعري بالركون للعقل وعبرة التاريخ والحتمية البيولوجية. لذلك بررت تورطنا في هذه الأمور كجزء من وضعنا الاجتماعي، وأقنعت نفسي أن إينار وتشارلي وبقية أفراد فريقنا كانوا يتصرفون كما يتصف الرجال عادة؛ يعتنون بأنفسهم وبعائلاتهم. ومع ذلك فإن نقاشي مع هؤلاء الشباب الإندونيسيين دفعني لرؤية جانب آخر من القضية.

أدركت من خلال عيونهم أن المدخل الأناني إلى السياسة الخارجية لم يعد يخدم ولا يحمي أجيال المستقبل. لا يعدو الأمر أن يكون قصر نظر، مثل التقارير السنوية التي تقدمها الشركات الكبيرة والاستراتيجيات التي يختارها الساسة الذين يصوغون تلك السياسة الخارجية.

وكما تكشف لي الأمر، كانت المعلومات التي أحتاجها للتوقعات الاقتصادية تتطلب كثيراً من الزيارات لجاكارتا. فقررت الاستفادة بقضاء وقتي منفرداً هناك لتأمل هذه الأمور والكتابة عنها. طفت في شوارع تلك المدنية، مددت يدي بالنقود للمتسولين، وسعيت للحديث مع المجذومين والعاهرات وأولاد الشوارع المشاكسين.

في الوقت ذاته، رحت أفكر ملياً في طبيعة المساعدات الأجنبية، وأدركت الدور الصحيح الذي تلعبه الدول المتقدمة؛ كما يقال في البنك الدولي (في تخفيف الفقر والبؤس في الدول النامية الأقل تقدما). بدأت أشك فيما إذا كانت المساعدات الأجنبية أمرا حقيقياً وغير زائف أم أنها مجرد نوع من الجشع وخدمة المصالح الشخصية؟.

حقيقة، بدأت أتساءل عما إذا كانت مثل هذه المساعدات قد خرجت في أي وقت من الأوقات عن حيز إيثار الذات، وإذا لم تكن كذلك فهل يمكن أن تتغير. كنت واثقا أن بلادا مثل بلادي ستؤدي دورا فاصلا في مساعدة مرضى وجوعى العالم، لكني واثق بالدرج نفسها من أن هذا – وإن حدث أصلا – ليس هو الدافع الأصلي لتدخلنا في شؤون تلك البلاد.

كنت أعود دائما لسؤال واحد أساسي: إذا كانت حقيقة المساعدات الأجنبية هي الإمبريالية، فهل هذا خطأ؟ غالبا كنت أجد نفسي أحسد أشخاصا مثل تشارلي يؤمنون بعمق بنظامنا ويريدون زج بقية بلاد العالم فيه. انتابني الشك حول قدرة الثروات المحدودة بالسماح لكل بلاد العالم أن تحيا حياة مترفة كالتي يحياها شعب الولايات المتحدة، في حين أنه حتى في الولايات المتحدة ذاتها هناك ملايين من المواطنين يعيشون في فقر. بالإضافة لذلك، لم يكن واضحا تماما في ذهني أن تلك الشعوب في البلاد الأخرى تريد بالفعل أن تحيا مثلنا، فالإحصائيات المعتمدة لدينا عن العنف والبطالة والإيذاء الجسدي المترتب على تعاطي المخدرات، والطلاق والجريمة، كل هذا يشير إلى أنه رغم أن مجتمعنا من أغنى المجتمعات في التاريخ إلا أن هذا لا ينفي أبدا أنه من أقل المجتمعات إحساسا بالسعادة، فلماذا نريد من الآخرين أن يحاكونا؟.

ربما حذرتني كلودين من كل هذه الأمور. لم أعد واثقا مما كانت تحاول أن تقوله لي. على أية حال لندع الجدل العقلاني جانبا، فقد أضحى الآن واضحا أن أيام براءتي قد ولت . كتبت في مفكرتي:

هل ثمة شخص بريء في الولايات المتحدة؟ رغم أن أولئك المتربعين على قمة الهرم الاقتصادي يحصلون على معظم الأموال، فإن الملايين منا يعتمدون في معيشتهم – بشكل مباشر أو غير مباشر – على استغلال شعوب البلاد النامية. فالموارد الطبيعية والعمالة الرخيصة الت يتزود كل أنشطتنا ومشروعاتنا التجارية تقريبا، تأتي من أماكن مثل إندونيسيا، وأهل إندونيسيا أنفسهم لا يجنون منها إلا عائدا بائسا للغاية. تضمن القروض التي تمنحها المساعدات الأجنبية بقاء أطفال اليوم وأحفادهم رهينة لاحتياجات ومطالب أصحاب القروض، وسيكون عليهم السماح لشركاتنا العملاقة بأن تخرب وتدمر ثرواتهم الطبيعية وأن يشقوا طريقهم في التعليم والصحة وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية فقط ليتمكنوا من سداد تلك القروض. الحقيقة أن شركاتنا قد حصلت بالفعل على معظم هذه الأموال لتبني بها مجمعات صناعية ومطارات ومحطات توليد كهرباء.

لم تتغير هذه المعادلة كثيرا. هل التحجج بعدم معرفة معظم الأمريكيين بهذه الأمور يبرئ ذمتهم؟ هل هم مظللين؟ نعم، لكنهم ليسوا أبرياء.

بالطبع، اضطررت لمواجهة حقيقة كوني الآن محسوبا ضمن هؤلاء الذين يتعمدون التظاهر بعدم المعرفة.

كانت فكرة الحرب العالمية المقدسة فكرة مزعجة، لكني كلما أمعنت التفكير فيها، ازدت اقتناعا باحتمالات حدوثها. على أية حال، بدا لي أنه لن يكون جهادا من المسلمين ضد المسيحيين بقدر ما سيكون جهادا من البلاد النامية ضد البلاد المتقدمة، وإن كان من الممكن أن يبدؤه المسلمون.

نعد نحن البلاد المتقدمة المستفيدين الحقيقين من الموارد والثروات الطبيعية، أما الشعوب في البلاد النامية فهم الذين يمدونا بهذه الموارد. إنه النظام الإقطاعي التجاري نفسه يسود العالم مرة أخرى، وقد أرسي ليسهل سيطرة هؤلاء الذين يمتلكون القوة لكن ليست لديهم موارد طبيعية تكفيهم على أولئك الذين يمتلكون الموارد وتعوزهم القوة التي تحمي مواردهم.

لم تكن لدي نسخة من كتاب توينبي، لكني أعرف من التاريخ ما يكفي لاستيعاب أن أصحاب الموارد والثروات الذين يتعرضون للاستغلال منذ وقت طويل سيتمردون ويقاومون أولئك الذين يحصلون عليها منهم. في نهاية الأمر كان علي فقط أن أعود إلى الثورة الأمريكية وتوم بين كنموذج شارح لذلك. تذكرت أن بريطانيا بررت الضرائب التي تحصل عليها بأدعاء أن إنجلترا تقدم المساعدات للمستعمرين في صورة حماية عسكرية ضد الفرنسيين والهنود. في حين أن المستعمرين كان لهم تفسير آخر.

أما ما قدمه توم بين لمواطنيه في كتابه الرائع “الحس السليم” cimmon sense فهو جوهر ما أشار إليه أصدقائي الشباب الإندونيسيون بأنه الفكرة والإيمان بعدل القوة الإلهية ودين يؤمن بالحرية والمساواة، تلك الفكرة التي كانت تنافي تماما فكرة الحكم الملكي البريطاني ونظمه الطبقية التي تؤمن بالنخب الحاكمة وسيطرتها.

ما قدمه المسلمون شبيه بذلك: الإيمان بقوى غيبية والاعتقاد أن البلاد المتقدمة ليس لها أي ق في قهر واستغلال باقي بلاد العالم. مثلما حدث في الولايات المتحدة الامريكية قبل وأثناء الثورة ، حيث كان المدنيون مسلحين ومستعدين للقتال في أية لحظة، هكذا يهدد المسلمون بالقتال في سبيل حقوقهم، وأيضا مثلما فعل البريطانيون في سبعينات القرن الثامن عشر، لكننا اعتبرناهم إرهابيين. يبدو أن التاريخ يعيد نفسه.

تساءلت أي عالم يمكن أن نحيا فيه إذا أنفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها كل الأموال على الحروب الاستعمارية، مثل حربها ضد فيتنام، أو أبادت العالم بتجويعه؟ وكيف سيكون الأمر لو أنها جعلت من التعليم والرعاية الصحية الاساسية أمرا متاحا لكل الشعوب بما فيها بلادنا؟ وتساءلت كيف سيكون تأثير ذلك على أجيال المستقبل إذا اهتممنا بتخفيف أساب البؤس وحماية الحدود الفاصلة والغابات وغيرها من المناطق الطبيعية التي تؤمن الحصول على مياه نقية وهواء نقي والأشياء التي تغذي أرواحنا – اهتمامنا نفسه بالأشياء التي تغذي أجسادنا؟.

لا أصدق أن الآباء المؤسسين لبلادنا أفراد المؤتمر الدستوري الأمريكي لعام 1787م – قد تصوروا أن حق الحياة والحرية والسعادة وجد فقط من أجل الأمريكيين ولماذا ننفذ استراتيجيات توج للقيم الإمبريالية الت يكنا نحاربها؟.

في آخر ليلة قضيتها في إندونيسيا واقفا أمامي. بدا يسوع نفسه الذي كنت أحدثه كل ليلة عندما كنت صبيا صغيرا أطلعه على أفكاري بعدما انتهي من صلواتي المعتادة, فيما عدا أن يسوع الذي كنت أعرفه في طفولتي كان أبيض البشرة وأشقر الشعر، بينما هذا المسيح الواقف أمامي شعره أسود مجعد وبشرته داكنة. انجنى ورفع شيئا من على كتفه. توقعت أن يكون صليبا. لكن بدلا من ذلك رأيته رافعا محورا حديديا لسيارة تتدلى منه العجلتين، يظهر فوق رأسه مكونا هالة معدنية. ويتساقط منه الشخم عل جبينه مثل الدم. عدل من وضعه، نظر في عيني وقال: “إذا عدت الآن ستراني في كل مختلف”. سألته: “لماذا؟” فأجابني: “لأن العالم تغير”.

نظرت في الساعة فعرفت أننا نقترب من الفجر. وعرفت كذلك أنني لن استطيع النوم مرة أخرى، فارتديت ملابسب، وأخذت المصعد إلى البهو الخالي، ثم تجولت بين الحدائق حول حمام السباحة. كان القمر ساطعا، ورائحة أزهار الأوركيديا تملأ الهواء. جلست على أريكة طويلة من تلك التي بلا ظهر وبها متكأ لرأس وتساءلت عما أفعله في هذا المكان، لماذا توالت أحداث حياتي بهذا الشكل لتأخذني إلى هذا الفريق، لماذا إندونيسيا؟ أدركت أن حياتي قد تغيرت، ولكن لم أكن أدرك وقتها كم سيكون هذا التغير حادا.

تقابلت أنا وآن في باريس في طريقي للعودة لبلادي حولنا أن نتصالح، لكن حتى في أثناء هذه العطلة الفرنسية، استمر اشجار بيننا. رغم كثير من اللحظات المتفردة والجميلة، لكني أعتقد أن كلانا أدرك أن تاريخنا الطويل من السخط والغضب كان عقبة كأداء. بالإضافة لذلك ، كان هناك الكثير الذي لا أستطيع أن أبوح لها به، الشخص الوحيد الذي استطيع مشاركته مثل هذه الأمور هي كلودين، وكنت أفكر فيها باستمرار. وصلت بنا الطائرة أنا وآن إلى مطار لوجان في بوسطن واستقل كل منا سيارة أجرة إلى شقته المنفصلة في منطقة باك باي في بوسطن.

فرصة العمر

كان الاختيار الحقيقي بشأن إندونيسيا ينتظرني في شركة “مين” فأول شيء فعلته في الصباح أن ذهبت إلى مركز الإدارة الرئيسي، وأثناء وقوفي في المصعد مع كثير من العاملين الآخرين علمت أن ماك هول رئيس شركة “مين” الغامض الذي تجاو الثمانين من عمره قد رشح إينار لرئاسة مكتب أوريجون بولاية بورتلاند” ونتيجة لذلك أبلغت رسميا أن ريسي المباشر هو برونو زامبوتي.

كان يطلق عليه “الثعلب الفضي” بسبب لون شعره وقدراته الخارقة على جميع خصومة بالدهاء والحيلة.

كان لبرونو وسامة كاري جرانت نفسها. وكان بليغا فصيح اللسان، وحاصل على شهادتين في الهندسة وإدارة الأعمال، وعلى دراية جيدة بعلوم الاقتصاد ونائب الرئيس المسؤول عن قسم القوى الكهربية ومعظم مشروعاتنا الدولية. كان كذلك المرشح المتوقع لتولي منصب رئيس الشركة عندما يتقاعد استاذه الخاص العجوز جاك دوبر. كنت مثل معظم العاملين في شركة “مين” أفزع وارتعب من شخصية برونوزامبوتي.

قبل موعد الغذاء بلحظات استدعوني لمكتب برونو. وبعد حديث ودي حول مهمة إندونيسيا، قال شيئا جعلني أقفز إل حافة المقعد.

“سأفصل هوارد باركر. لسنا في حاجة للخوض في التفاصيل أكثر من أنه فقد تواصله مع الواقع والحقائق” كانت ابتسامته متكدرة وغير مريحة عندما نقر بأصابعه على رزمة من الأوراق على مكتبه وقال: “نسبة 8% في السنة. ذاك هو تقديره للأحمال الكهربائية. هل تصدق ذلك؟ في بلد مثل إندونيسيا بكل هذه الإمكانيات!”.

خفتت ابتسامته ونظر مباشرة في عيني وقال: “أخبرني تشارلي إيلينجورث أن توقعاتك الاقتصادية صائبة ودقيقة وستبرر معدل زيادة الأحمال بين 17-20% هل هذا صحيح؟”. أكدت له أن هذا صحيح.

نهض من مكانه ومد يده لي وقال: “تهنئتي لقد حصلت على ترقية”.

ربما كان من الفترض أن أخرج من عنده بصحبة زملائي العاملين في شركة “مين” قاصدا مطعما فاخرا للاحتفال بهذه الترقية، أو حتى بمفردي. لكن واقع الأمر أن عقلي كان مشغولا بالتفكير في كلودين. كنت أموت شوقا لإخبارها بالترقية التي حصلت عليها وأن أحكي لها كل ما مررت به في إندونيسيا. لقد سبق وحذرتني ألا أتصل بها من خارج البلاد، وقد التزمت بذلك ولم أتصل بها. الآن خاب أملي عندما اتصلت بها ووجدت رقم هاتفها خارج الخدمة ، ولم أكن أعرف لها رقما آخر. ذهبت أبحث عنها.

وجدت شابا وفتاة يسكنان مكانها في الشقة. ورغم أنه كان وقت الغداء فأظن أنني ايقظتهما من النوم، ومن الواضح أنهما تضايقا مني، وأخبراني أنهما لا يعفان أي شيء عن كلودين. زرت مكتب سمسار القعارات مدعياً أنني أبن خالتها. لكن ملفاتهم أكدت أنهم لم يؤجروا لشخص بهذا الاسم ، كان عقد الشقة التي تسكنها موثقا باسم رجل طلب عدم إعلان اسمه لأي شخص يطلب ذلك. عدت مرة أخرى إلى مكتب شركة “مين” الرئيسي، وحتى هناك أيضا لم أجد اسمها مسجلا في مكتب شؤون العاملين سوى أنهم اخبروني فقط بوجود ملف باسمها بعنوان “مستشارة خاصة” وليس من حقي الاطلاع عليه.

بعد الظهيرة، كنت منهكا خائر العزم، وبالإضافة لكل هذا انتابتني حالة فقدان توازن بسبب دوار السفر وتغير ساعتي البيولوجية. عدت إلى شقتي الفارغة. شعرت أنني وحيد ومعزول لدرجة اليأس. بدت ترقيتي الوظيفية لا منى لها، أو أسوأ من ذلك بدا لي أنها علامة على قبولي أن أبيع نفسي. القيت بنفسي على السرير، غارقا في يأسي. لقد استغلتني كلودين ثم تخلصت مني. قررت الا استسلم لعذاباتي، حبست مشاعري داخلي وأغلقت عليها الأبواب، تمددت فوق السرير أحملق في الجدران العارية لساعات طوال.

أخيرا، استطعت أن أجمع شتات نفسي، ونهضت، تجرعت زجاجة بيرة ثم هشمتها فوق المائدة، حملقت فس الشارع عبر النافذة . أخذت انظر لأبد مدى. ظننت أنني رأيتها تسير صوب شقتي، جريت نحو الباب ثم عدت إلى النافذة لألقي نظرة أخرى. كانت المرأة قد اقتربت. استطعت أن أدقق النظر فيها وأرى أنها امرأة جذابة وذكرتني مشيتها بمشية كلودين، لكنها لم تكن هي. سقط قلبي مني، وتحولت مشاعري من الغضب والبغض إلى الخوف.

برقت صورة كلودين أمامي تترنح وتسقط في وابل من الرصاص، وتسقط صريعة عملية اغتيال. تخلصت من هذه الصورة وابتلعت قرصي منوم، وظللت أحتسي البيرة حتى أنام.

في الصباح التالي، استيقظت من غيبوبتي على اتصال هاتفي من قسم شؤون العاملين في شركة “مين” كان لوك مورمينو، رئيس القسم يؤكد تفهمه لحاجتي للراحة، لكنه يرجوني للحضور في ذلك المساء.

قال: “أخبار طيبة، حدث أفضل شيء يعوضك عما فاتك”.

أطعت أمر الاستدعاء وعرفت أن برونو كان أكثر من صادق في الوفاء بوعده والالتزام بكلمته معي. فلم أحصل فقط على ترقية وظيفية لأعمل مكان هوارد، بل أيضا منحوني، علاوة على ذلك، لقب كبير اقتصاديين. ابهجتني هذه الأخبار قليلا.

لم أعمل بعد الظهر وتجولت على شاطئ نهر تشاولز ومعي علبة بيرة. وبينما كنت جالسا هناك أشاهد القوارب وأعاني من صداع شديد بسبب الطيران لمسافة طويلة بالإضافة للشرب، أقنعت نفسي أن كلودين قد اتمت مهمتها وانتقلت للمهمة التالية.

وقد كانت دوما تؤكد على ضرورة السرية. ربما تتصل بي هاتفيا. إن مورمينو على صواب. هدأ شعوري بفقدان التوازن والقلق.

في الاسابيع التالية، حاوت أن أنحي أفكاري حول كلودين جانبا. وركزت اهتمامي على كتابة تقرير عن الاقتصاد الإندونيسي ومراجعته تقديرات هوارد في الأحمال الكهربية. اكتشفت نمط الدراسة التي يريدها رؤسائي. يتطلب الزيادة في الأحمال الكهربائية نسبة 19% في السنة لمدة اثنتي عشر سنة بعد إتمام النظام الجديد، يتم تخفيضها إلى 17% لمدة ثماني سنوات، ثم تثبت على 15% لما تبقى من الخمس والعشرين سنة وهي إجمالي فترة المشروع بأكمله.

عرضت النتائج التي وصلت إليها في اجتماع رسمي مع وكالات الإقراض الدولية. طرح علي فريق خبراء تلك الوكالات بعض الاسئلة التفصيلية بلا رحمة، تحولت مشاعري إلى نوع من العزم المستنفر” لا يختلف كثيرا عن العزم الذي دفعني للتميز بدلا من التمرد أثناء دراستي بالمدرسة الإعدادية. مع ذلك ظلت ذكرى كلودين تحوم حولي.

عندما كان يعذبن أحد الشباب المتأنقين العاملين بالاقتصاد ويسعى للبروز على السطح ليصنع لنفسه اسما في بنك التنمية الأسيوي باستجواباته التفصيلية بشكل مطرد طوال فترة ما بعد الظهيرة – تذكرت النصائح التي نصحتني بها كلودين حين كنا نجلس في شقتها في شارع بيكون منذ عدة شهور.

سألتني مرة: “من بإستطاعته أن يرى المستقبل لمدة خمس وعشرين سنة؟ إن تقديراتك لا تختلف عن تقديراتهم، لكن الثقة بالنفس التي تظهرها هي مربط الفرس”.

أقنعت نفسي أنني خبير، مذكرا نفسي أنني مررت بخبرات وتجارب عملية وحياتية في تلك البلاد النامية أكبر من كثير ممن يتجاوز عمرهم ضعف عمري ويجلسون الآن يقومون عملي ويحكمون عليه. لقد عشت في الأمازون وسافرت إلى أجزاء من جزيرة جاوة لم تتح زيارتها لشخص آخر، وحصلت على دراسات مكثفة مخصصة للمديرين التنفيذيين في أدق تفاصيل علم الاقتصاد القياسي، إنني من الجيل الجديد من الدارسين الأذكياء المتخصيين في علوم الإحصاء، الذي يؤلهون علم الاقتصاد القياسي والذين جذبوا انتباه روبرت مكنمار رئيس البنك الدولي المتأنق والرئيس السابق لشركة سيارات فورد، ووزير الدفاع في عهد جون كيندي. هنا رجل بنى سمعته بالأرقام، وبنظرية الاحتمالات، وبالنماذج الرياضية –وأظن – بالتظاهر بالشجاعة المتوهمة لدى من له ذات متضخمة.

حاولت أن أحاكي كلا من مكنمارا وبرونو رئيس الشركة. استخدمت أسلوب الأول في الحديث وحاولت تقليد الثاني وهو يزهو بنفسه، وحقيبة الأوراق تتأرجح في الهواء. تطلعت للوراء، وتساءلت عن هدفي من كل هذا. في الحقيقة كانت كل خبراتي محدودة للغاية، لكني عوضت ما ينقضني من التدريب والمعرفة بالغطرسة والجرأة.

وقد أفلح الأمر. ففي نهاية المطاف، دبج فريق الخبراء تقاريري بموافقتهم.

(26)